Presque rien n’échappe à la caméra d’un drone. Il est le moyen d’atteindre les lieux inaccessibles, d’embrasser les étendues et de voir l’invisible.

Photogrammétrie, modèles numériques, inspections techniques, calculs de cubatures, suivis de chantier, audiovisuel, AEROZAT (télépilote certifié DGAC) réalise tout type de prestation par drone.

Travaux de photogrammétrie, cartographie et cubatures.

À l’aide de nos drones multirotors (DJI Mavic 3 Enterprise) et du logiciel Agisoft Metashape Pro, nous réalisons des relevés topographiques aériens et des cartes tridimentionnelles ou orthophotographiques destinées à mesurer les élévations de terrain, calculer les cubatures de matériaux, mener des études d’impact et procéder à des suivis de chantier rigoureux. La technologie RTK (Real Time Kinematic) qui équipe nos machines nous permet d’atteindre une précision centimétrique rapidement, même s’il est toujours possible de recourir aux points de calage géoréférencés traditionnels.

En vol automatique, les drones légers multirotors du type Mavic 3 sont capables de couvrir des surfaces de terrain étonnamment grandes. En scénario national S1 (hors agglomération), ils vont photographier 4 hectares sans aucun problème, et bien plus en scénario Open (dans les limites de distance permettant de garder le drone en vue). En scénario “hors-vue” (S2 et STS 2), leur portée sera celle du signal de la télécommande, soit au minium le “kilomètre réglementaire” dans toutes les directions s’il n’y a pas trop d’obstacles (100 ha). L’autonomie de leur batterie leur permet de dépasser allègrement les 35 minutes de vol, même s’ils doivent lutter contre un vent relativement fort. Les aéronefs sont programmés pour interrompre leur mission afin de changer leur batterie, puis la reprendre à l’endroit exact où ils l’avaient interrompue.

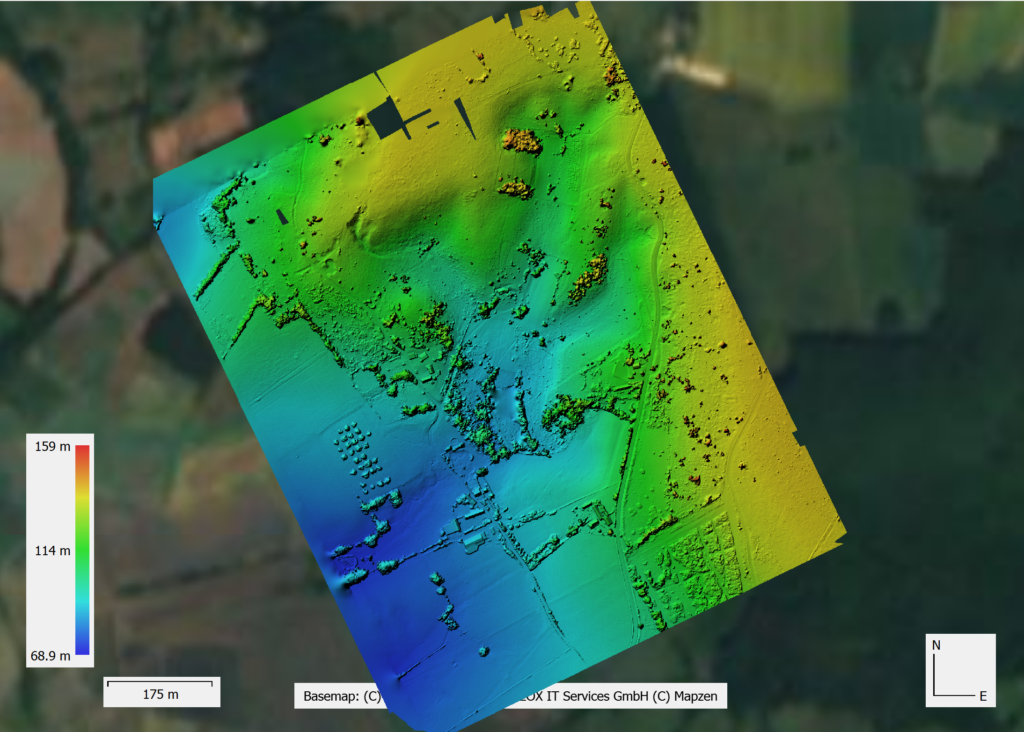

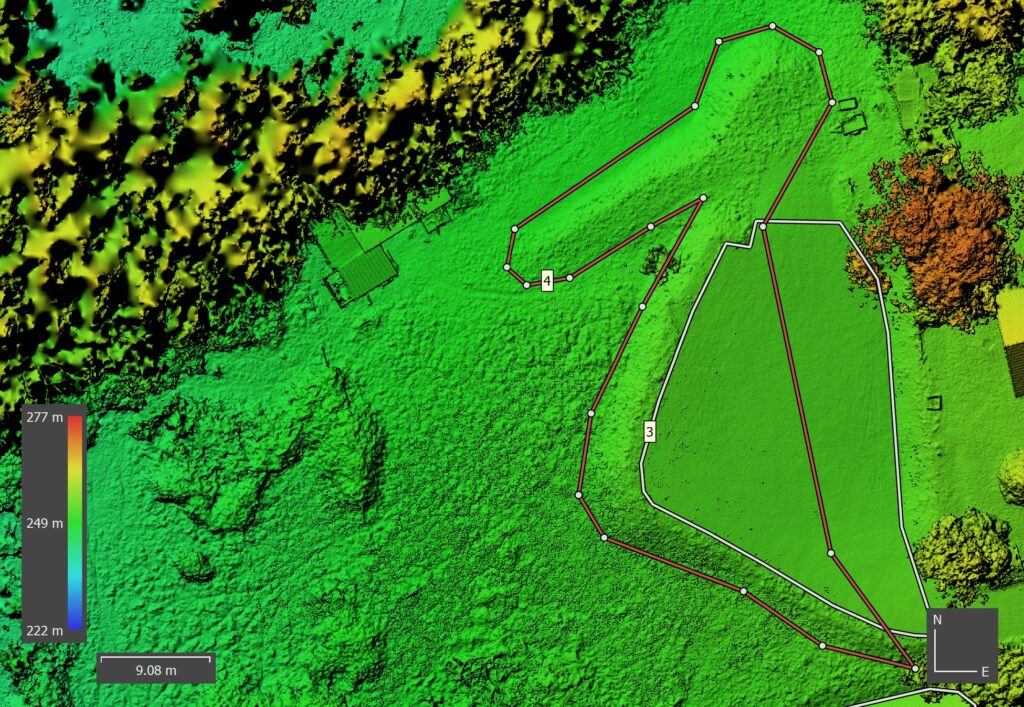

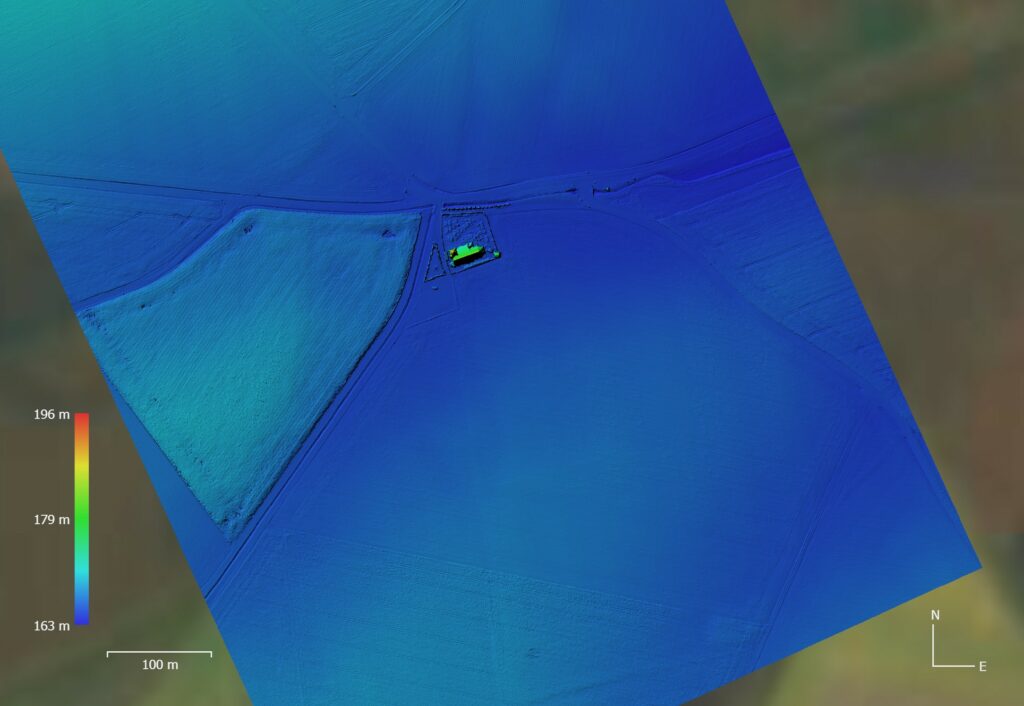

Ci-dessus, un exemple brut de MNE (Modèle numérique d’élévation) en représentation “ortho”. On y voit encore les bâtiments et les arbres. Différents outils numériques de Metashape Pro permettent de filtrer le modèle pour ne garder qu’une représentation de la surface du terrain, même sans LiDAR, une sorte de “radar laser” monté sur des drones plus lourds et capable de “voir” à travers la végétation.

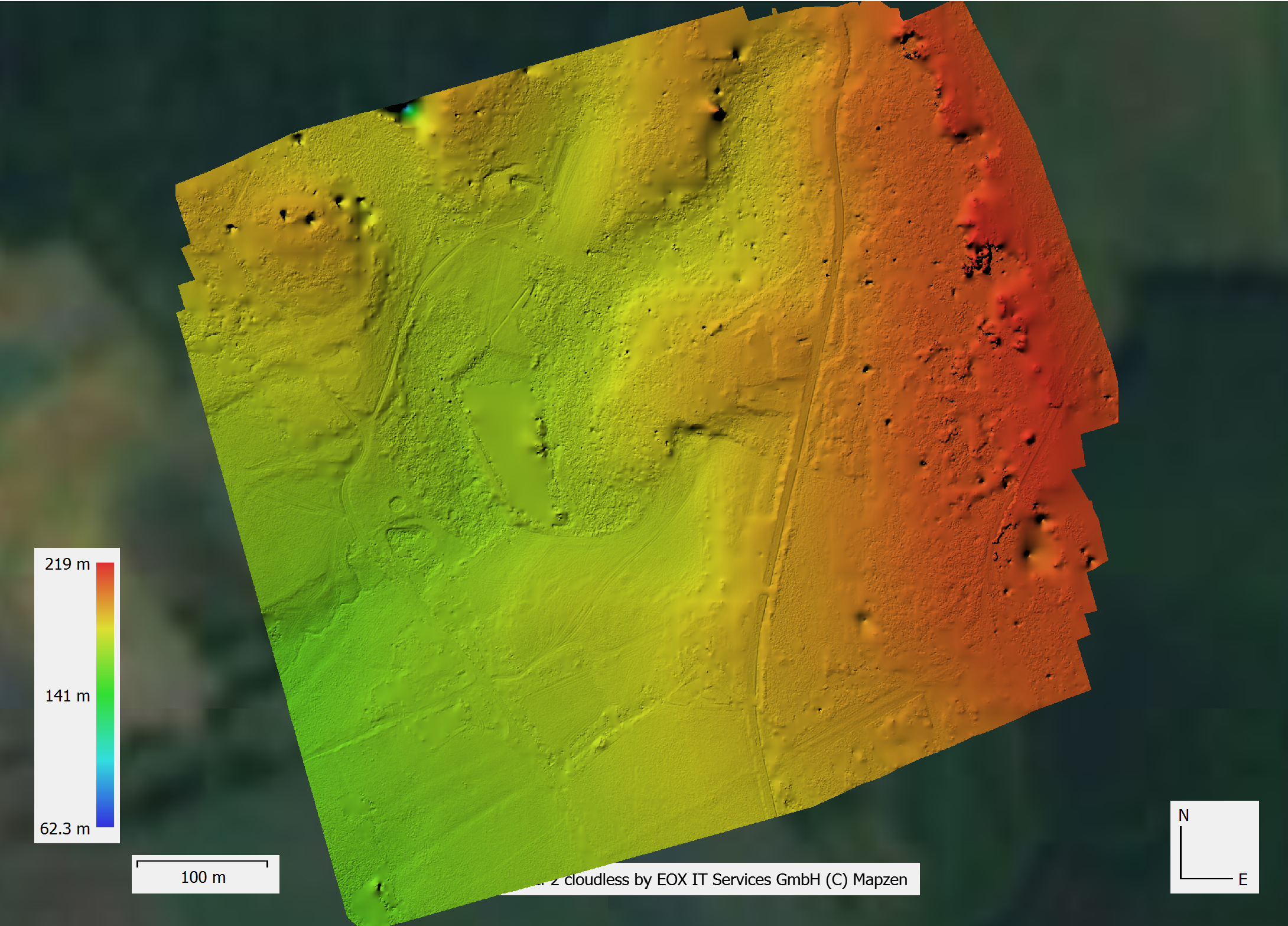

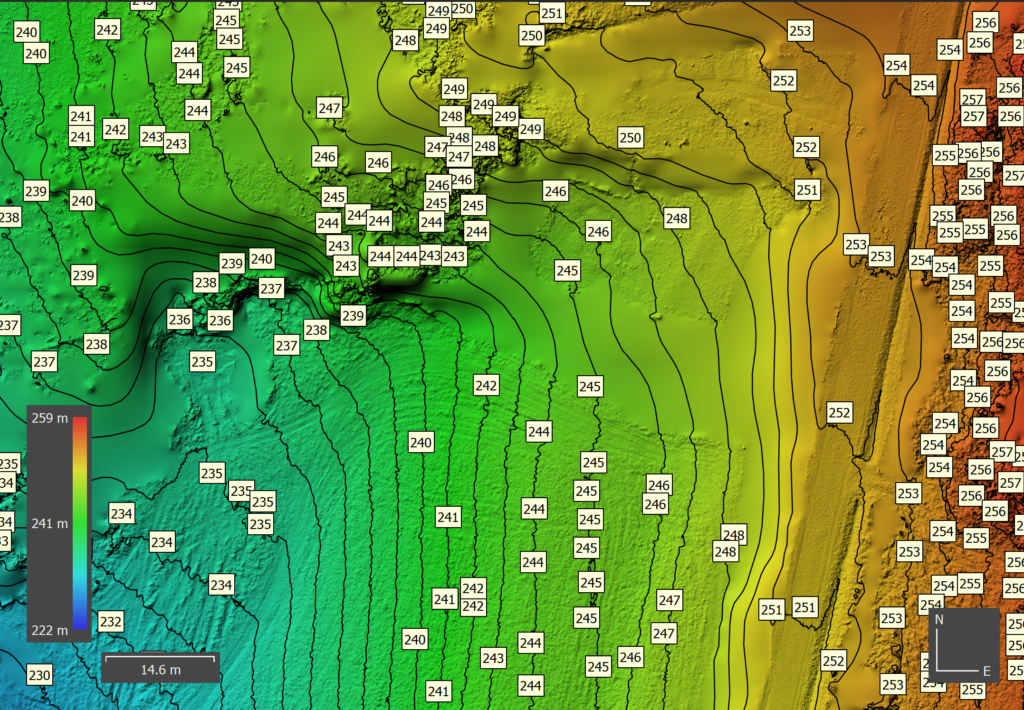

Il est dès lors possible de zoomer dans la carte et de suivre les courbes de niveau (ci-dessous).

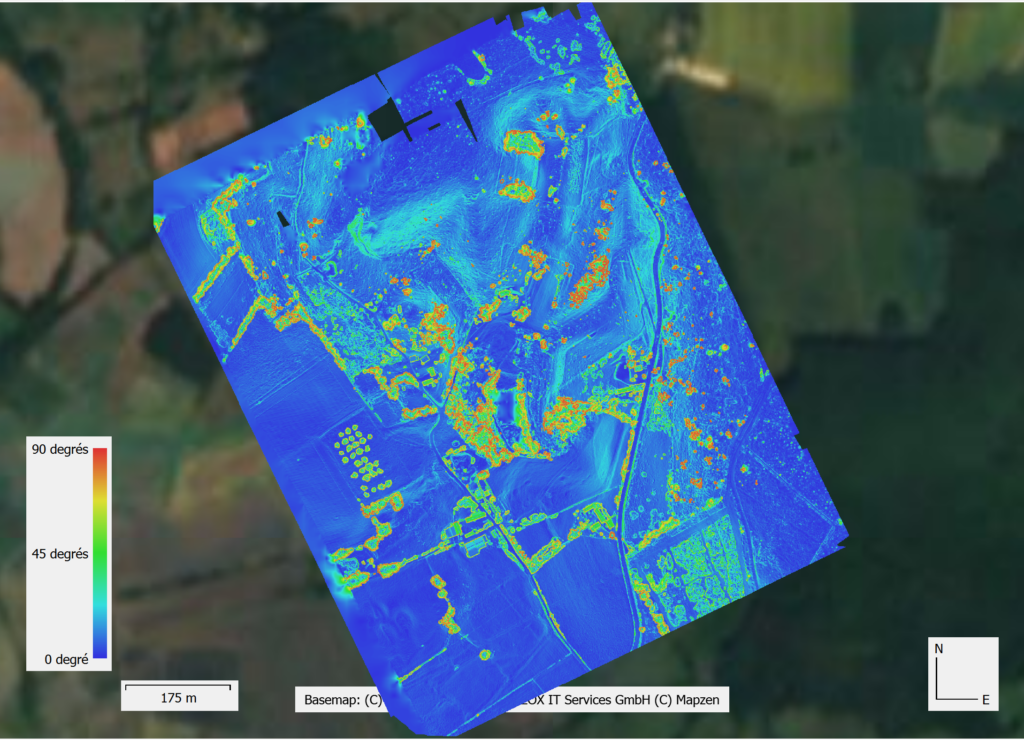

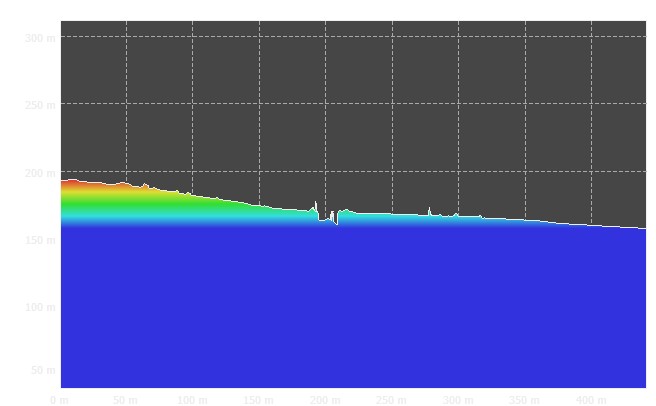

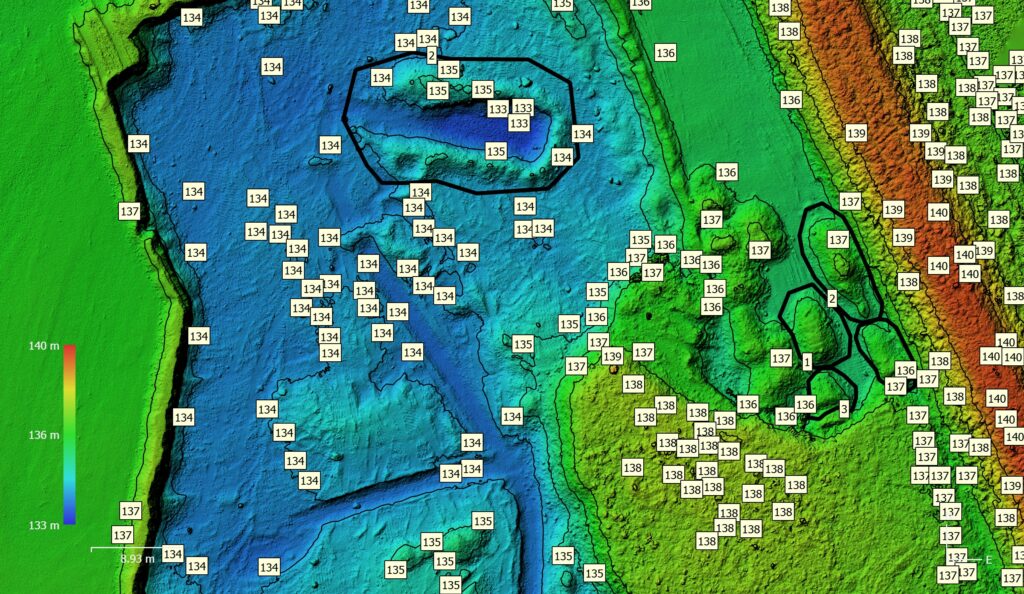

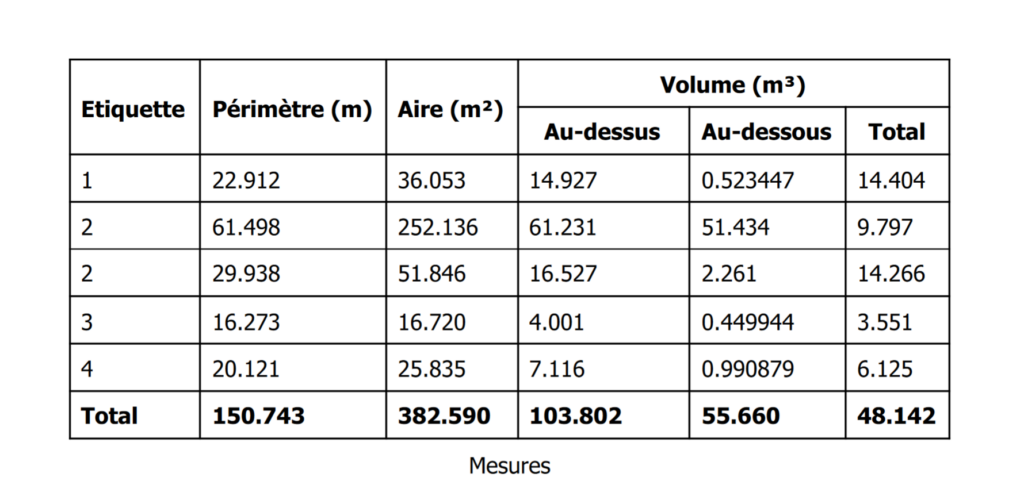

D’autres fonctions permettent de visualiser les pentes (ci-dessous), mais aussi de mesurer des profils de terrain, de calculer les surfaces et les volumes avec une très bonne précision.

Les drones sont indispensables aux carrières, dont l’évolution doit être mesurée chaque année (illustration : carrière d’alluvions anciens en cours de réhabilitation proche de Saumeray, Eure-et-Loir).

Inspection technique et conservation du patrimoine.

La très grande résolution des caméras de nos aéronefs ( jusqu’à 20 Mégapixels pour la caméra principale) et leur obturateur mécanique (shutter) ultrarapide permet d’obtenir des images extrêmement nettes et détaillées. L’absence de flou ou de distorsion est indispensable pour réaliser des modèles 3D de bonne qualité, et mener à bien nos missions d’inspection du patrimoine.

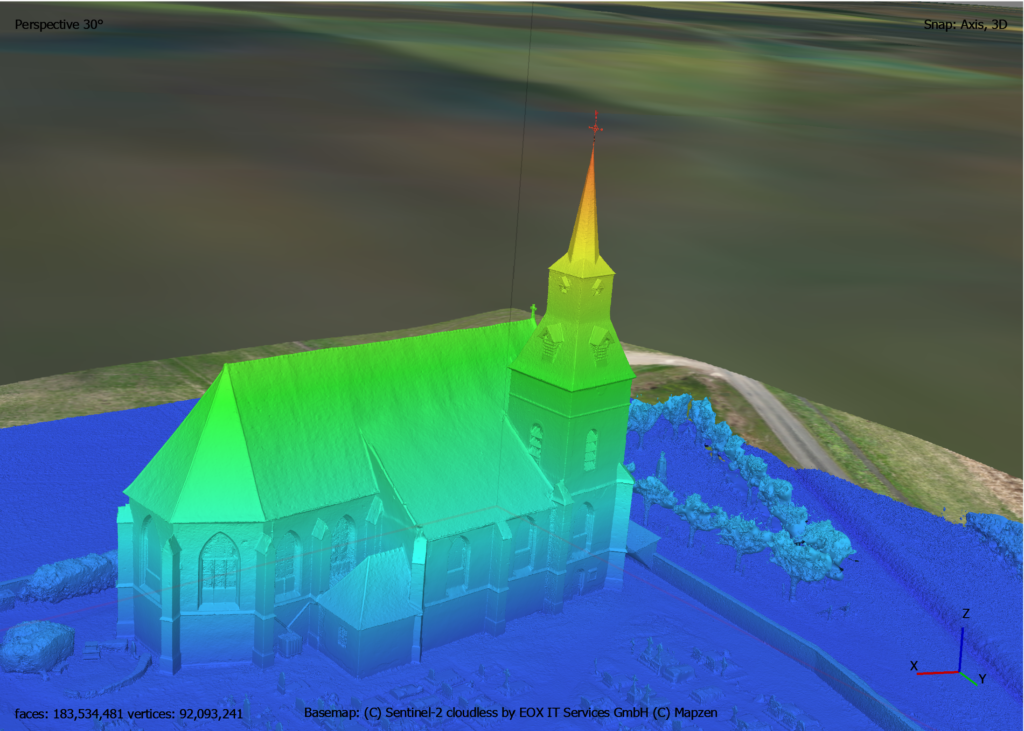

L’église Saint-Martin d’Orrouer, en Eure-et-Loir, domine la Beauce à une quinzaine de kilomètres à l’Ouest de Chartres. Bâtie au XIIème siècle et reconstruite au XVIème, cette “cathédrale des blés” navigue aujourd’hui seule au milieu des champs. Le village qui l’entourait aurait été rasé durant les guerres de religion.

Notre Mavic 3 E a photographié l’édifice sous tous les angles pour en faire un relevé photogrammétrique, une technique développée par le capitaine du Génie Amé Laussedat en 1849 ; il s’agissait à l’origine de mesurer les caractéristiques géométriques de bâtiments au moyen d’images photographiques, le plus souvent décalées pour rendre compte du relief (stéréoscopie).

Le drone est équipé d’un GPS ainsi que d’un module RTK (Real Time Kinematic) servant à corriger sa position géographique en temps réel. On obtient ainsi un modèle numérique d’élévation fidèle à la réalité grâce auquel de nombreuses mesures sont possibles (hauteurs, longueurs, surfaces, volumes). Le coq de l’église culmine à 31,75 mètres (30,3 m pour le sommet du clocher et 1,45 m de croix surmontée du coq), la croix de la façade à 19 m. L’édifice occupe une superficie de 463 m2 sans les contreforts. Si l’on devait refaire sa toiture, il faudrait prévoir 28 mètres linéaires de tuiles faîtières, 208 m2 d’ardoises pour le clocher et 669 m2 de tuiles pour le toit de la nef et des annexes.

Le modèle numérique d’élévation (MNE), en partie visible ici pour une superficie totale représentée correspondant à environ 60 hectares (plus de 2200 images), montre que l’altitude varie peu autour de l’église, entre 165m et 167m. En y regardant de plus près, on voit apparaître de curieux reliefs géométriques qui se croisent, très effacés. Ils trahissent l’emplacement d’anciennes structures. Peut-être le village disparu ?

Ces traces apparaissent d’autant mieux sur la carte orthomosaïque réalisée à partir du MNE. Les photos aériennes ont été “redressées” et appliquées sur le modèle avant d’être fusionnées. Une version “haute résolution” du modèle a aussi été réalisée (20.000 textures) afin de voir certains détails sans recourir aux photos d’origine.

Une pierre de la rive du toit révèle peut-être le nom d’un tailleur de pierre ayant œuvré à la reconstruction de l’édifice : Symon Dauvillier. Ce genre de modèle 3D peut révéler les désordres en un clin d’œil notamment parce qu’il n’y a pas de flou de profondeur.

Nos drones :